こんにちは!

クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

ようやく経営革新等支援機関の新規申請が完了し、

認定支援機関検索ページに私の事務所が登録されました!

(認定支援機関ID:105714001103)

後日認定通知書が

送付されてくるらしく

まだメールしか届いてないですけど

一つの懸念事項が終わった感じ…笑

申請自体はそこまで大変じゃないんですが

書類提出の締切日から1か月程度かかるので

「不備ないよね?承認されるよね?」という

小さな不安がずーっと残ってました…。

これから申請される方もいるかと思いますので、

申請方法(実例付き)を紹介します!

※こちら記事は2019年に公開したものでありますので、

現在の申請内容と異なる場合があることにご留意ください。

また、今回の記事は私のケースを紹介しているものです。

開業後3期以降経過している場合や、

法人等で申請を検討している場合には

当てはまらない可能性があります。ご留意ください。

ザックリした流れ

詳細を説明する前に、

どのような流れで申請を行うのか

ザックリ説明しますね!

所要時間は2時間もあれば

全てできると思います。

休日にでも一気にやってしまいましょう!

まずプロセスは大きく分けると

以下のとおりです。

- 電子申請システムの利用登録

- 電子申請システムで電子申請

- 電子申請後、必要書類を郵送

「え?電子申請するのに書類の郵送も必要なの?」

そうなんです!

電子申請システム内で入力した情報を印刷のうえ、

書類を郵送する必要があります!

ここは盲点になりやすいのか、

電子申請システムのページにもこのように記載されています。

ログイン後、システムを利用して作成した申請書と必要な添付資料を

担当経産局にご郵送いただく必要があります。したがって、システムへの申請情報が入力済であっても

申請書が申請締切日までに到達しなかった場合は、

次号の申請として取り扱います。

なので受付期限日ギリギリの申請にならないよう

気を付けましょう!

受付期間はいつ?

これは中小企業庁のページに記載されています。

この記事を執筆しているのが2019年8月30日。

直近のスケジュールを見てみると

2019年9月24日までに申請を完了し

内容に不備がなければ2019年10月31日に認定されるということですね!

(表を見れば分かる通り、私は第57号認定でした!)

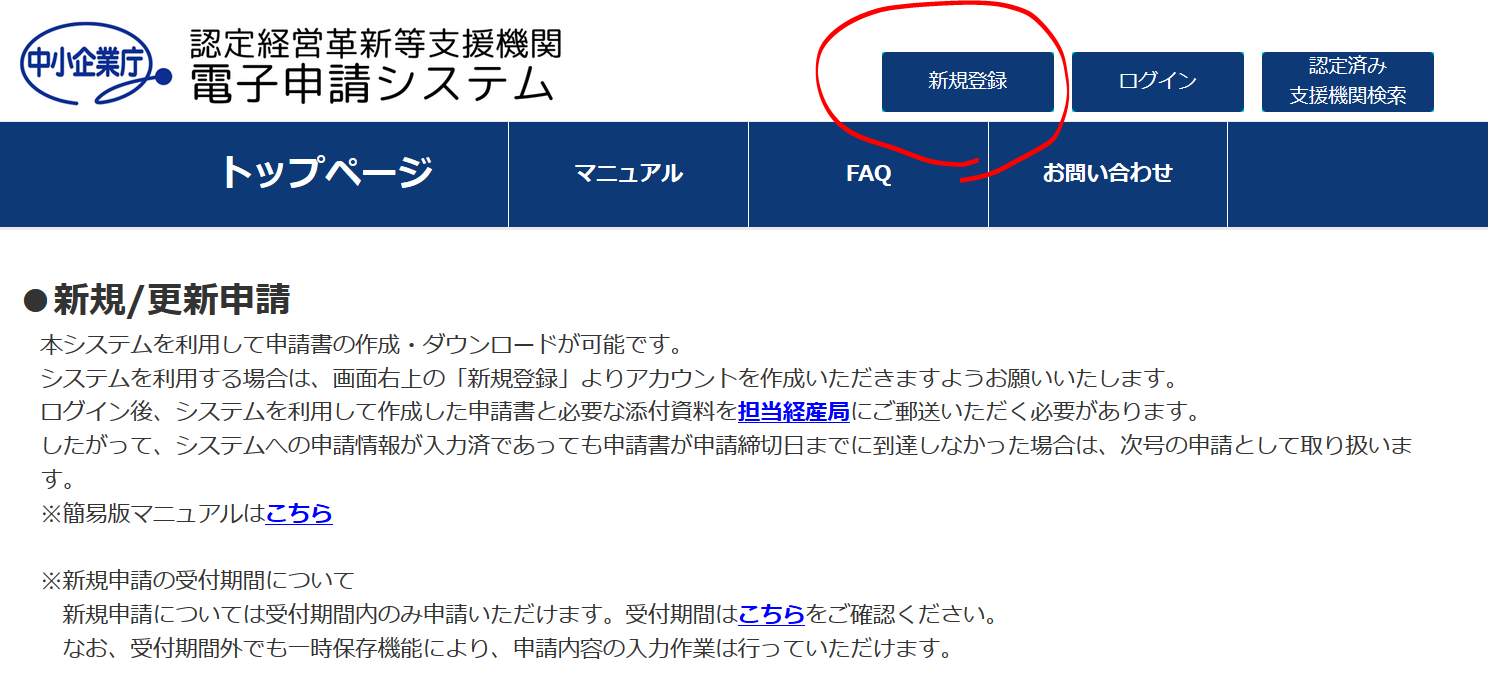

1.電子申請システムの利用登録!

それでは早速

具体的な手順を解説していきます。

まずは電子申請システムの利用登録から!

(所要時間:15分以内)

webフォームに個人情報を入力していくだけなので

ECサイトのアカウント登録みたいなものです。

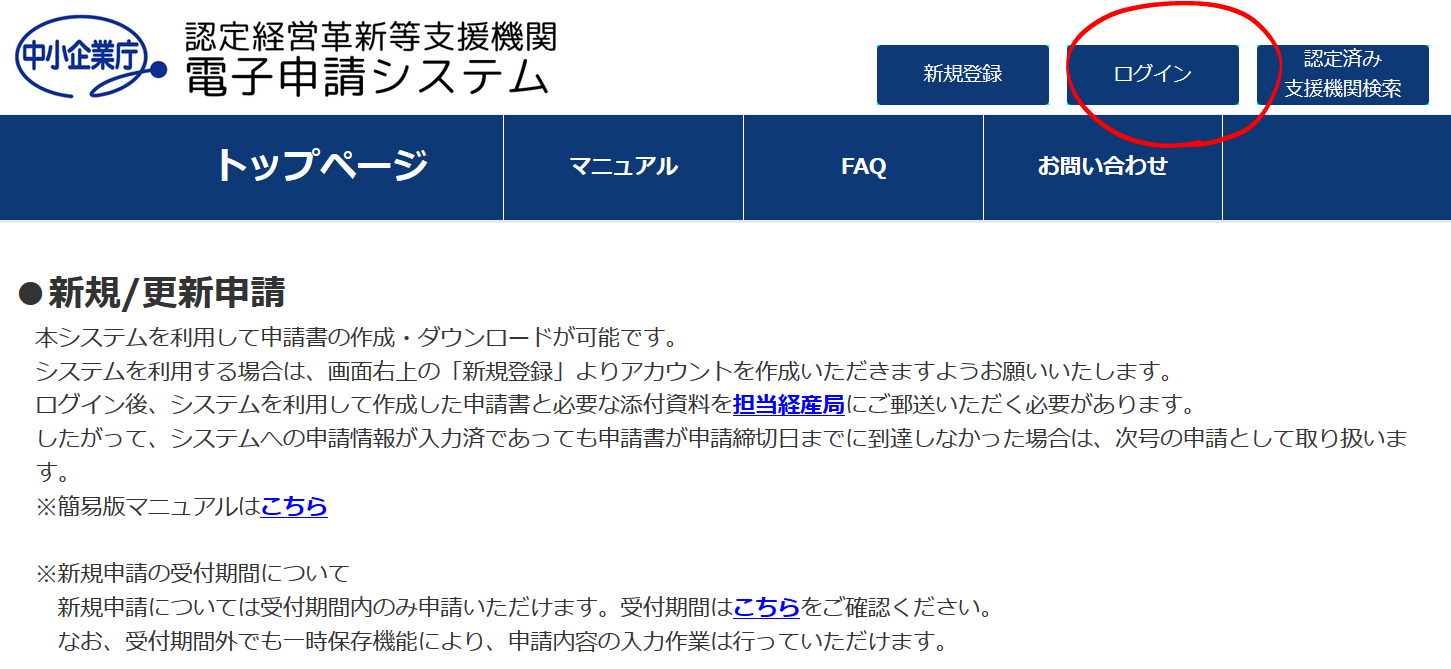

こちらのページにアクセスして頂き、

画面右上の「新規登録」をクリック。

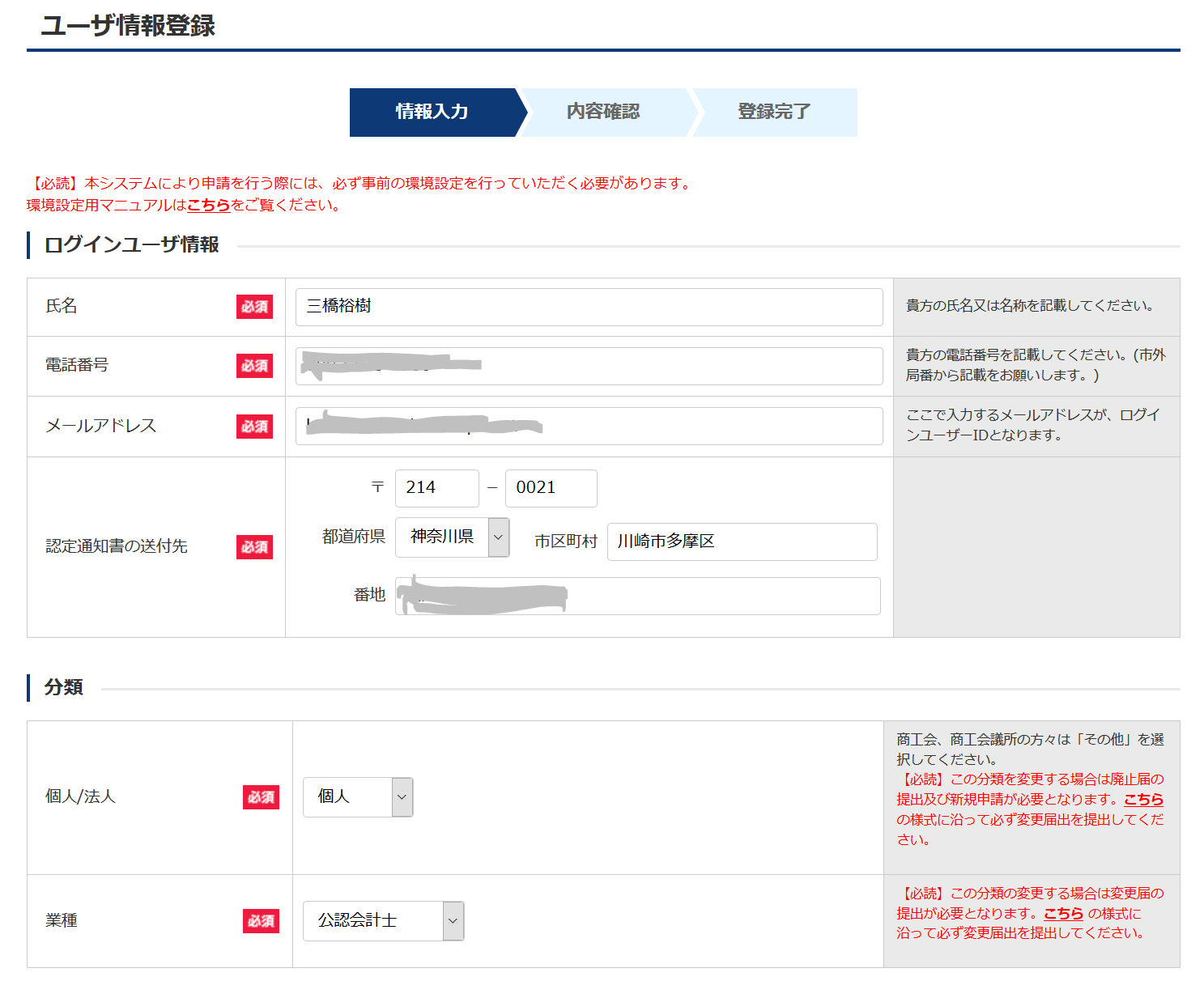

ここから入力フォームです。

自分自身が認定を受けるのであれば

個人を選択のうえ、所有する肩書を選びましょう。

複数の肩書を持っていて

「三橋裕樹公認会計士事務所」といった

事務所を構えているような場合、

屋号に使用している肩書を選ぶことをオススメします。

(私の場合は”公認会計士”が該当します)

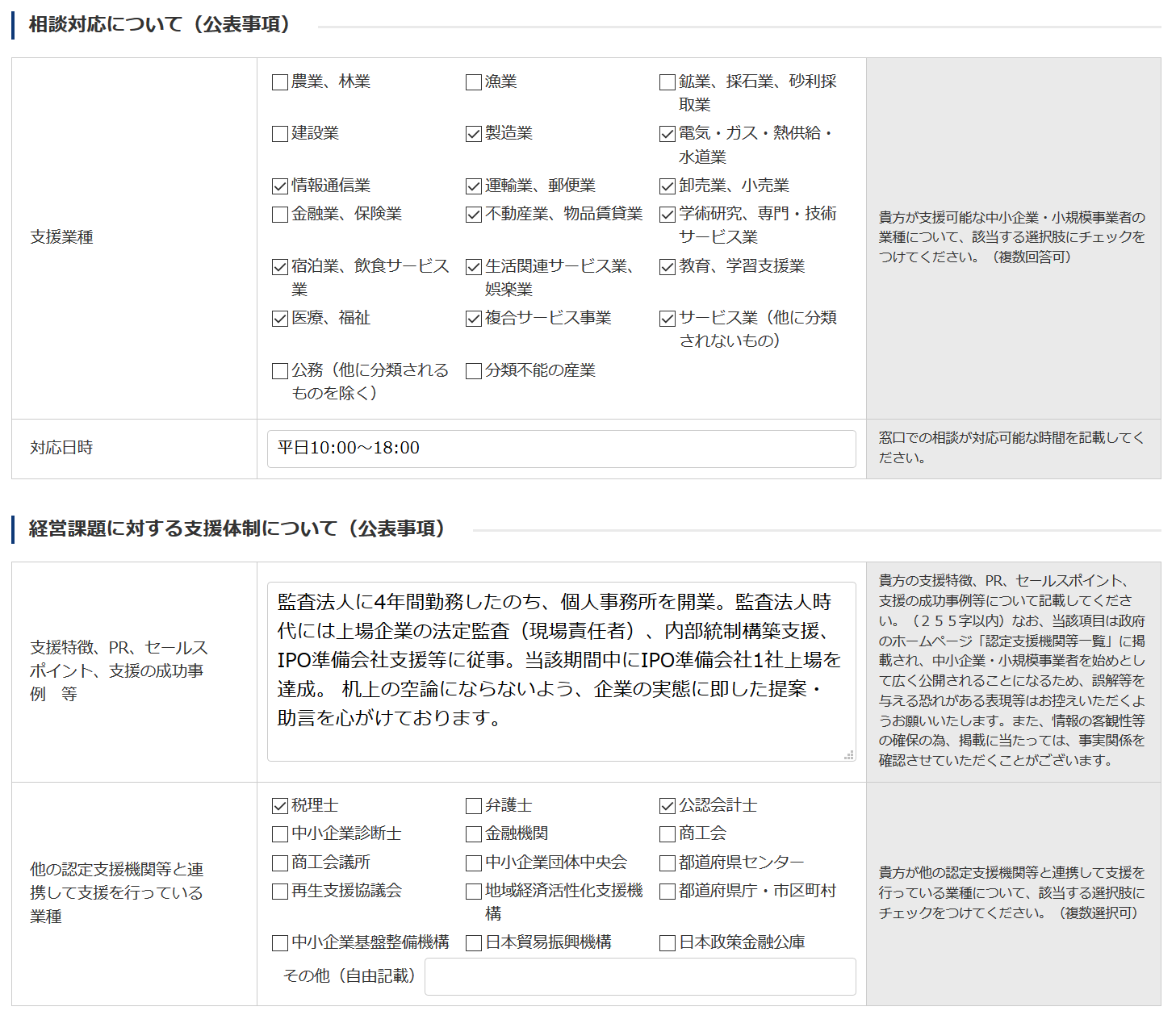

[支援業務]はご自身が対応可能とする業種にチェックを付ければOKです!

[対応日時]も任意の時間を書いてください。

これらは登録後のページに公表されるため、

お問い合わせを受けれるよう少し多めに選択した方が良いかも知れません。

[PR]については作文大会です!笑

[提携している他の認定支援機関等]については

税理士、公認会計士など同業者にチェックをすれば

最低限大丈夫だと思います。

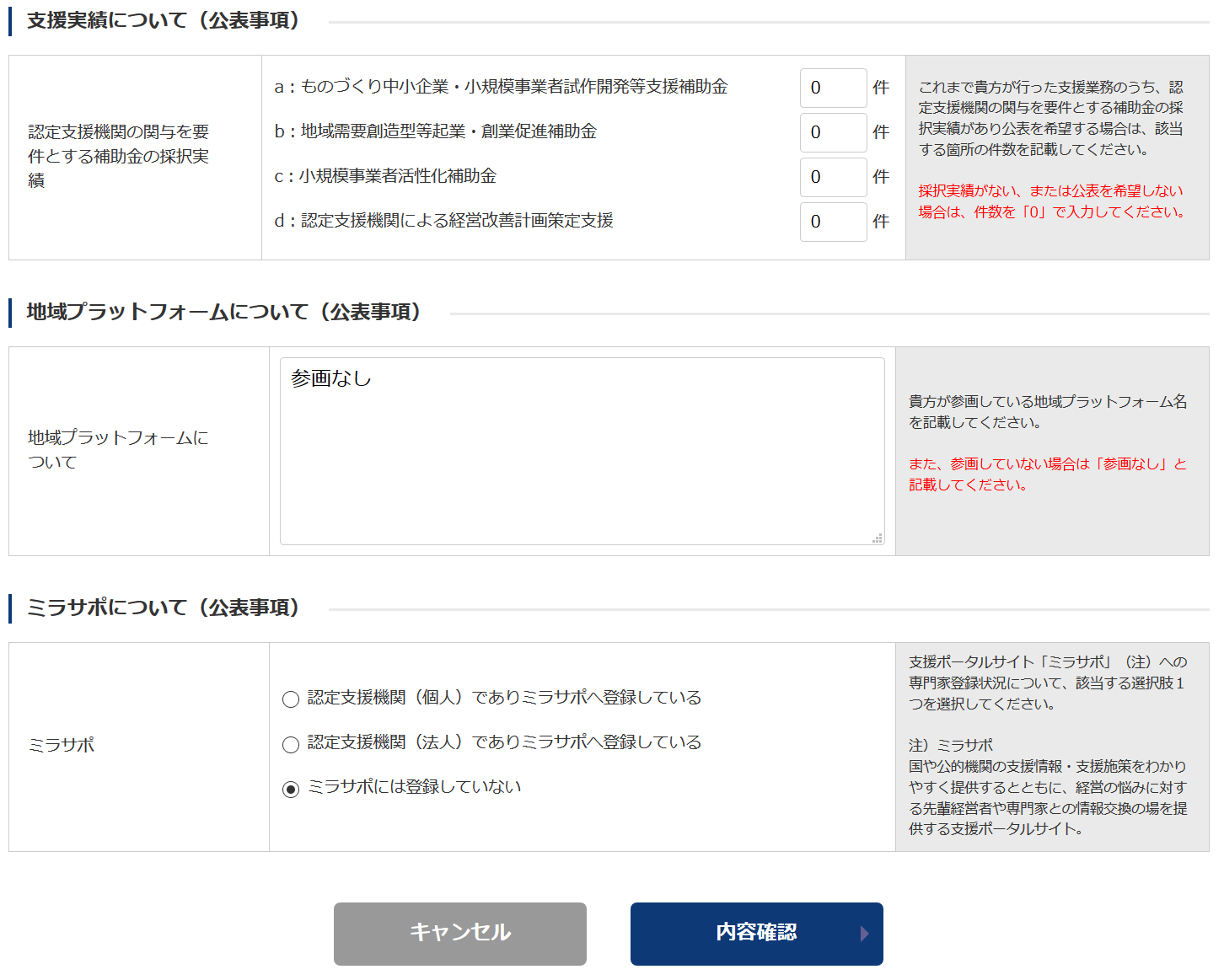

[支援実績]は該当するものがなければ

すべて「0」です。

[地域プラットフォーム]に関しては

ほとんどの方参画していないと思いますので、

「参画なし。」と書けばOK。

(一応こちらから検索可能です。)

[ミラサポ]に関しても同様です。

私の場合、ミラサポのアカウント登録はしていた気がしますけど、

全く使用してませんし、まだ認定支援機関でもなかったので

「ミラサポには登録していない」を選択しました。

ここまで入力後、

[内容確認]をクリックすれば

内容確認ページに進みます。

記載誤り等がなければ[登録]をクリック!

その後登録したメールアドレスに

メールが届きますので、

記載されているURLをクリックして

パスワードの設定を行ってください。

これで電子システムの利用登録は完了です!

2.電子申請システムで電子申請!

ここから本格的な申請作業のスタートです!

(所要時間:30分~60分)

まずはこちらのページにアクセスして、

右上の「ログイン」をクリック。

メールアドレスと、

自分で設定したパスワードを入力して

ログインをしましょう!

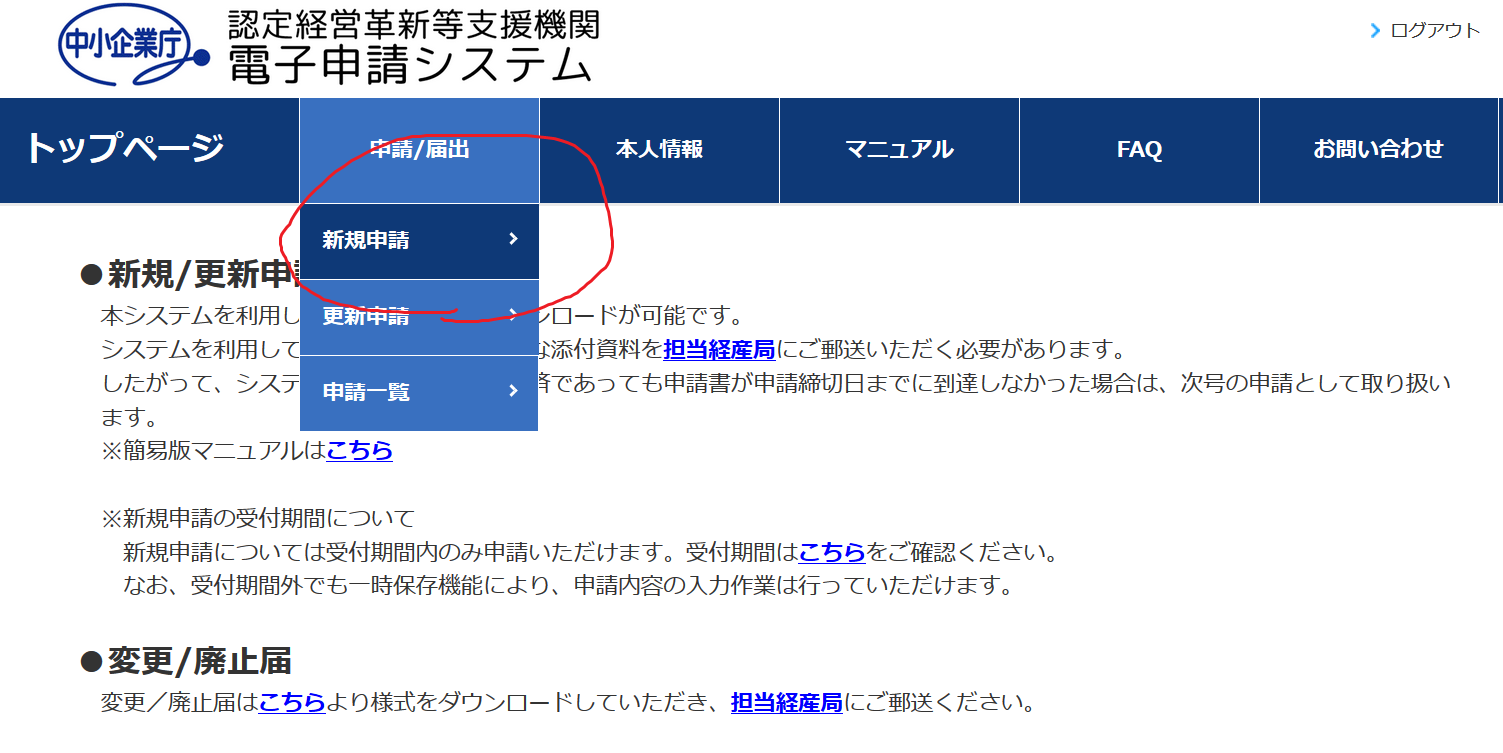

ログイン後、画面上部「申請/届出」の中にある

「新規申請」をクリックします。

まずは上から順番に

入力フォームに従って情報を入力していきましょう。

個人で申請する場合、

もちろん法人番号は不要です!

ちなみに住所を入れる欄が2箇所ありますけど

以下に留意してください。

- 上が資格登録証明書類と一致する住所

- 下が認定支援機関ページに公表する住所

公認会計士の場合は郵送する登録書類の一つとして、

公認会計士協会から

登録証明書を発行(無料)してもらう必要があるのですが、

上の住所をそちらの記載と一致させなくてはなりません。

次は自身(所属する事務所)が提供している

業務内容等を書いていきます。

基本的には下記画像を参考にすれば

問題ないと思いますが、

他に書きたいことがあれば

適時加筆して頂いても大丈夫です。

審査でハジかれないよう、

資格と業務内容の不一致がないかだけ注意!

[統括責任者]には、

記述した業務内容の責任者名を記載してください。

(個人事務所であれば自分の名前。)

[役職]については、個人事務所なら「事務所長」。

所属している組織がある場合にはそちらの役職名を記載しましょう。

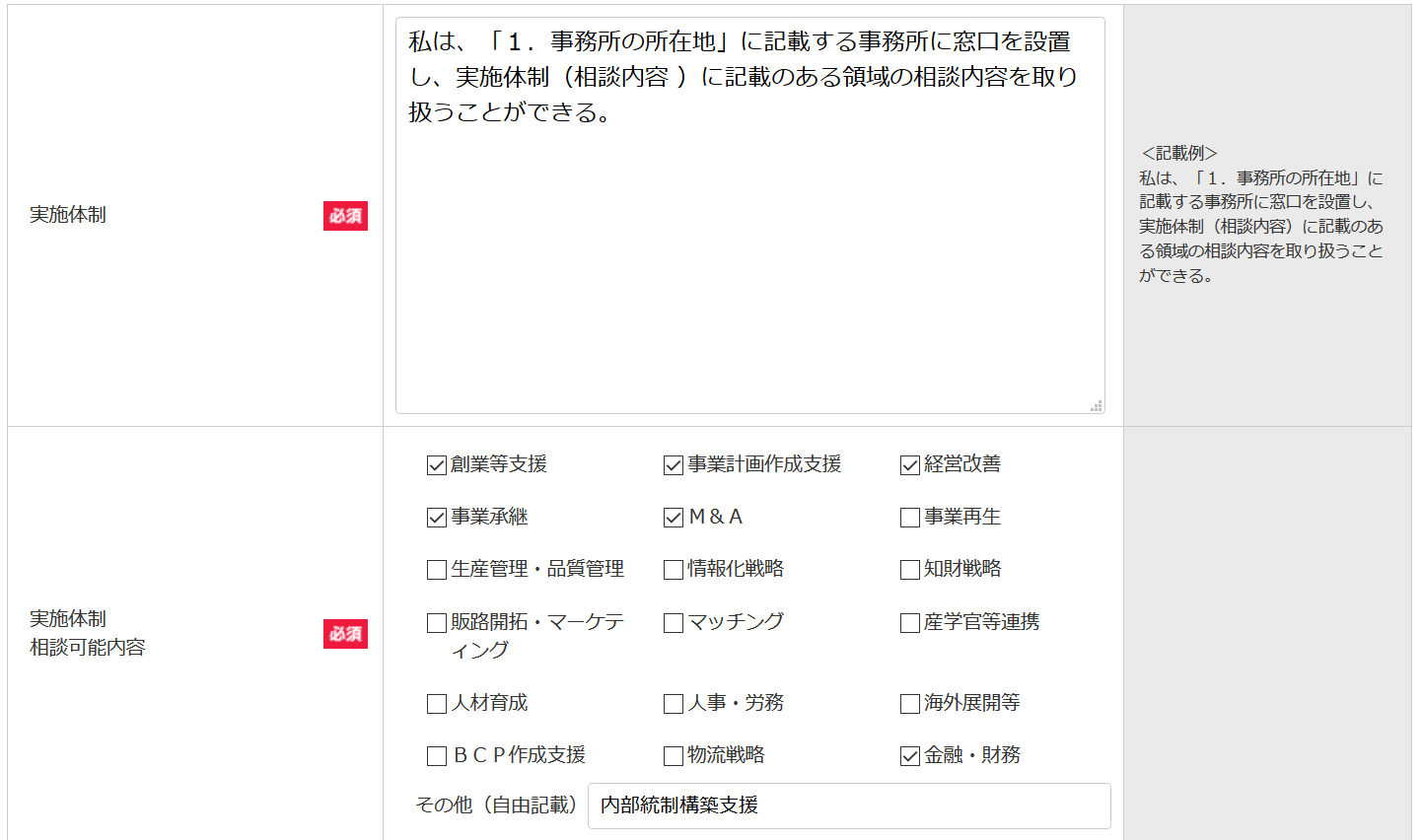

次は[実施体制]ですが、

入力欄右側の<記載例>をそのままコピペしましょう!

[実施体制 相談可能内容]は

認定後に外部公表されるので、

自身が対応可能な業務にチェックをします。

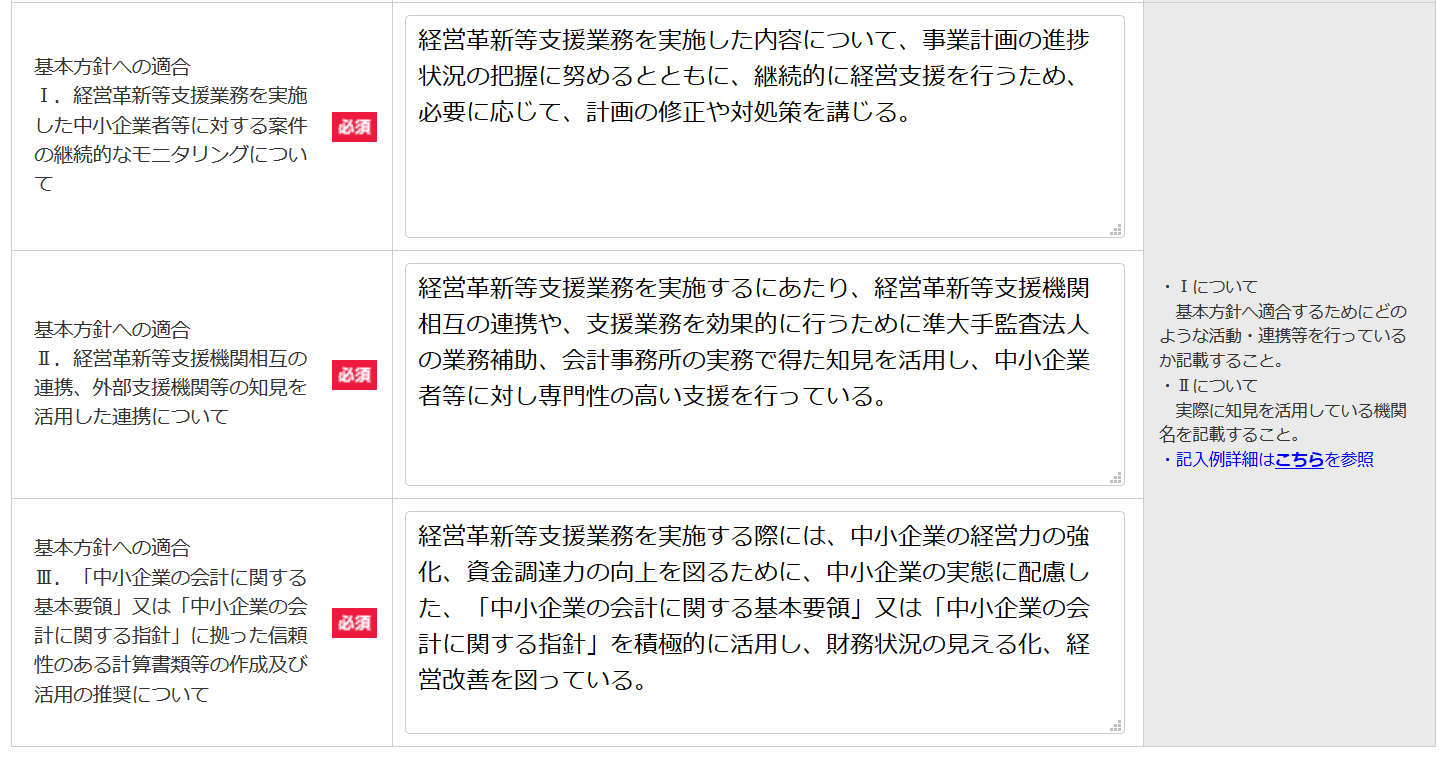

[基本方針への適合Ⅰ~Ⅲ]についても

右側の記入例詳細をクリックして

リンク先にある<記載例>をコピペします。

なお、Ⅱに関しては<記載例>の文言が

当てはまらない人が多いと思いますので、

自身の状況に合わせて文章をアレンジしましょう。

私の場合は監査法人の業務にも従事してるので

そちらで培っている知見があることや、

自分の事務所で実務に触れている旨を記載しました!

ちょっと分かりづらいのが次の事業基盤です。

注意書きが色々書いてあるのですが、

まとめるとこんな感じ。

<過去3期分の青色申告書がない場合>

・表の左上の「開業/設立以降3期に満たない」にチェック

・過去3期分の給与所得等を入力フォーム一番下の[所得金額]欄に入力

・当該3期間の源泉徴収票又は確定申告書のコピーが2枚必要

・申請年を含む3年間の収支予測と、数値根拠を記載

<過去3期分の青色申告書がある場合>

・青色申告書の様式に沿って入力

・「損益計算書」のコピー3期分を提出

<いずれの場合も>

・開業日以降2年未満での申請は、「職務経歴書」が2枚必要

・年度、金額は半角数字で入力

・赤字の場合は「-(半角マイナス)」を数字の前に入力。(全角マイナスや▲は不可)

・(過去3期で1回でも赤字決算の場合)赤字理由等を入力フォームに記載

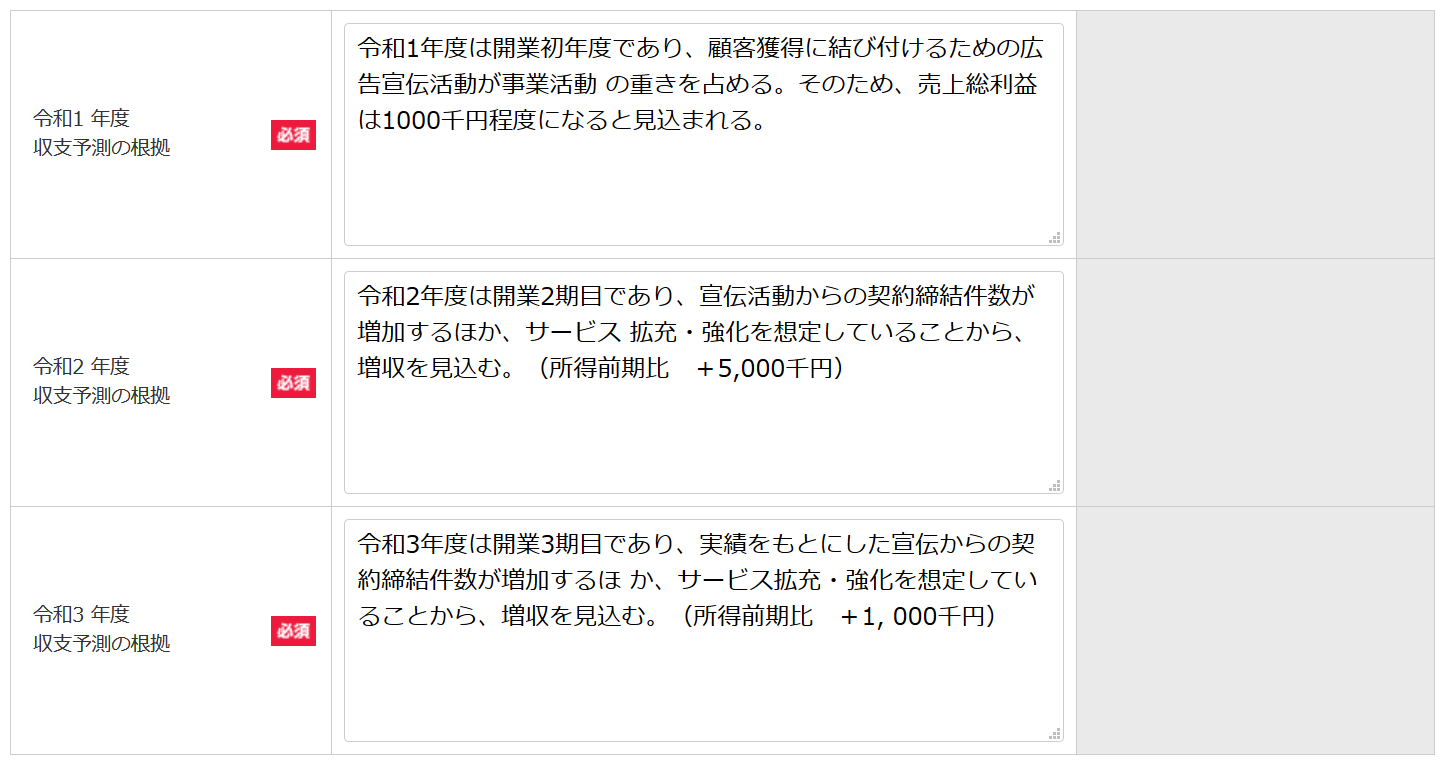

私の場合は2019年に独立開業し、

2019年に認定申請をしております。

そのため、以下の対応をしました。

- 直近3年分の給与所得金額を下部に入力

- 直近3年分の源泉徴収票(もしくは確定申告書)のコピーを2枚準備

- 表の左上の「開業/設立以降3期に満たない」にチェック

- 任意様式の「職務経歴書」を2枚準備

- 申請年を含む3年間の収支予測と、数値根拠を記載

ちなみに収支予測は未来情報なので

よほど変なことを書かなければ大丈夫だと思います!

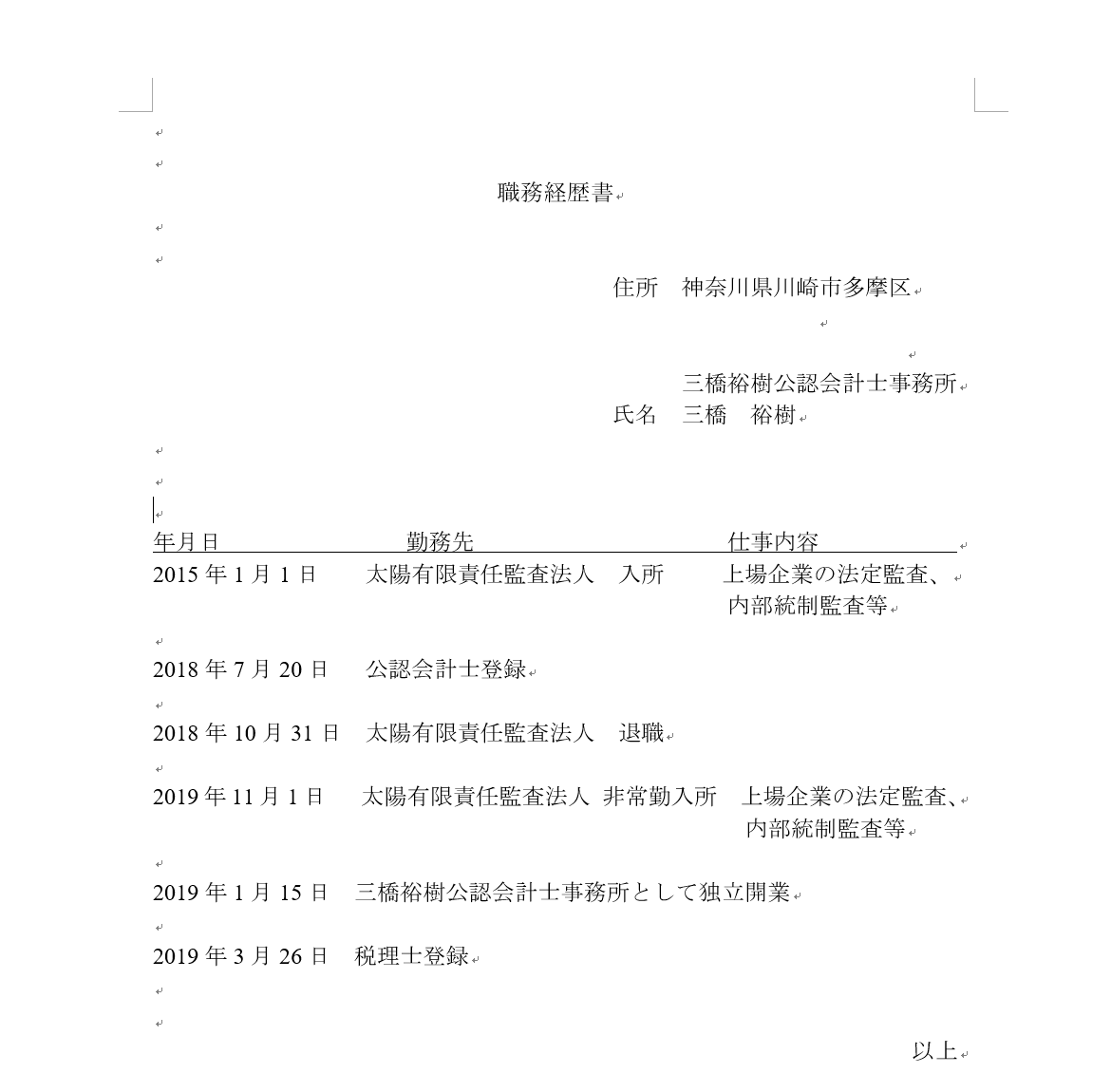

「職務経歴書」はネットでひな形を検索して、

こんな感じで作成しました!

「専門的な知識を有していることを証する資格又は免許等」は、

資格登録の日付を記入します。

その次にあるのが

これまた分かりづらい「実務経験証明書」。

実務経験証明書は

「この人は〇〇するに足る実務経験があるよ!」

ということを証明する書類ですが、

注意書きに記載されているとおり

自己証明です。

なので「三橋裕樹は〇〇の経験がある」

という書類を自分でつくるような感じ。

(なんだか変な気分ですね…笑)

ただ、これも入力フォームに入れていけば簡単に終わります。

[証明者の住所]は自身の事務所住所を記載して。

[証明者の氏名]と、

[実務者の氏名]は上述のとおり自分の名前を書きましょう。

[所属部署]は実務経験を積んだ部署を記載する必要があります。

私の場合は、

太陽有限責任監査法人 東京事務所と記載しました。

[実務経験の内容]は注意書きのところに

<「実務経験の内容」の記載例>というリンクがあるので、

そちらから該当する職業のテンプレをしましょう!

例)公認会計士の場合

中小企業等の経営状況の分析、事業計画の実行支援、

経営革新計画等の策定支援等と記載。

「指定された研修に合格」という項目がありますが、

士業登録している人には関係ないので

何もチェックしないで大丈夫です!

実務経験証明書(中小企業等に対する支援に関し、3年以上の実務経験)

という項目も最後にあるのですが、

同じように記載して頂ければ大丈夫です。

ただ一点注意がありまして、

先ほどの<「実務経験の内容」の記載例>と

記載内容が異なるのでそちらは気を付けてください!

例)公認会計士の場合

中小企業等に対して実施する財務書類の監査または証明等

という記載例に変わってます。

ここまでやった後[内容確認]をクリックして

問題がなければ登録をしましょう!

3.必要書類を郵送

ようやくゴールが見えてきました!

あとは印刷、捺印作業のほか、

必要書類を集めて郵送するだけです!

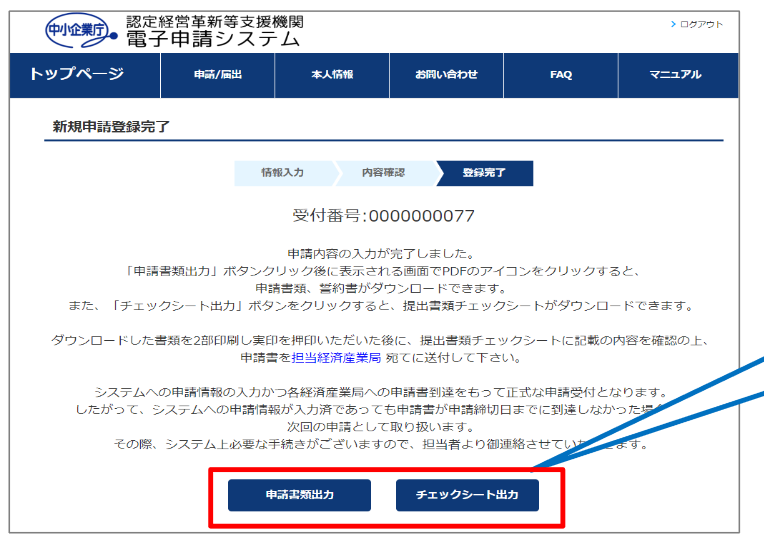

電子申請の登録が完了すると

以下のような画面が出てきます。

この画面下部に表示されている

- 申請書類出力

- チェックシート出力

この2つをそれぞれクリックして

印刷しましょう!

(申請書類はすべて2部必要です!)

出力書類の中に

「支援者からの関与を有する証明書」

というのが含まれていますが、

当該書類の中部に赤字で

「主たる支援者として

関与した計画の申請の記入が不要であるため、

本証明書の提出も不要です」

と書かれている場合には提出不要です。

公認会計士や税理士の場合は、

資格登録時に実務要件を満たしているので

改めて証明してもらう必要がないからなんでしょうね。

あとは書類の必要箇所に捺印し、

チェックリストにチェックをすればほぼ完了です!

残るは必要書類集めだけですが、

これは人それぞれ異なるので

チェックリストを見て何が必要か判断しましょう!

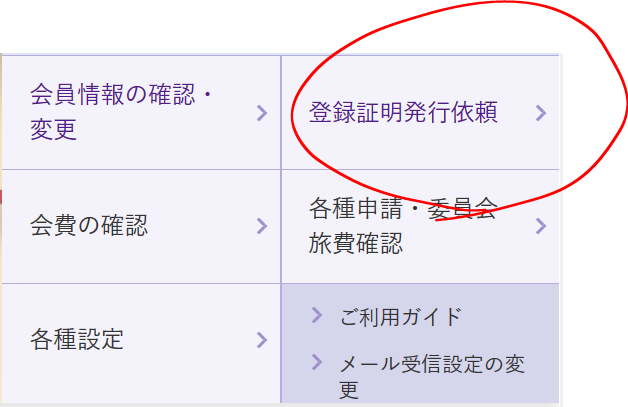

ちなみに公認会計士の登録証明書は

公認会計士協会のHPにログインし、

画面右側の登録証明発行依頼のページをクリックすれば申請できます。

登録証明書を1通発行するためには

1,000円払う必要があるんですが、

経営革新等支援機関認定申請用であれば

その旨が記載される代わりに無料で発行してもらえます。

しかも平日の15時までに申請すると当日発送!

早ければ翌日には手元に…!

これは本当助かりますよね!

書類が全て揃ったら

こちらのページから送付先を確認し

郵送すれば申請完了です!

お疲れ様でした!

不備があった場合は?

実は私、申請内容に1点不備がありました。

申請期間が6月28日~7月23日だったところ、

私は7月頭に申請を完了しましたので

どうやら期限前に一通りご担当者が確認してくれたようです。

そのため7月19日頃に

「ここ直してくださいー」というメールが届き、

即日修正しました。

軽微な修正だったからなのか、

電子申請の方だけ修正すれば

書類の再送付は不要と判断されたので大変助かりました!

申請期間は1ヶ月程度ありますが、

私のように不備があっても

申請期間中に対応できることがありますので、

申請は早ければ早いほど良いと思います!

若干面倒な申請ではありますが

そこまで大変じゃないですし

認定支援機関となることのデメリットも特にありません。

この記事を読んで、

少しでも多くの士業の方が

経営革新等支援機関になって頂ければ幸いです!